加纳人相信通过这些奇异的棺材 亡故的人们可以继续在另一个世界享受生活的精彩

非洲有一句谚语:人活一世,最后的奖励就是死亡。在曾经的黄金海岸加纳,这句关于死亡的谶语在半个多世纪里,被演绎得淋漓尽致。那些色彩斑斓,造型奇幻的异形棺材就是最好的证明。

“你总需要用某种方式提醒自己和他人,死亡并非生命的终点,而是新的开始。人们会在来世继续生活,所以他们必须走得风光出彩。”出生于1947年的Paa Joe是加纳首屈一指的棺材艺术家。人们相信,正是因为他,加纳棺材才得以走向世界。

Paa Joe的真名叫Joseph Ashong,1964年,17岁的他来到加纳首都阿克拉地区的Ga社区,打算跟随一位手艺师傅当学徒。那几年,阿克拉地区最火热的行当不是捕鱼,也不是种植可可,而是制作棺材。一位叫Seth Kane Kwei的木匠为活着的人打开了一扇通往死后世界的奇异大门。

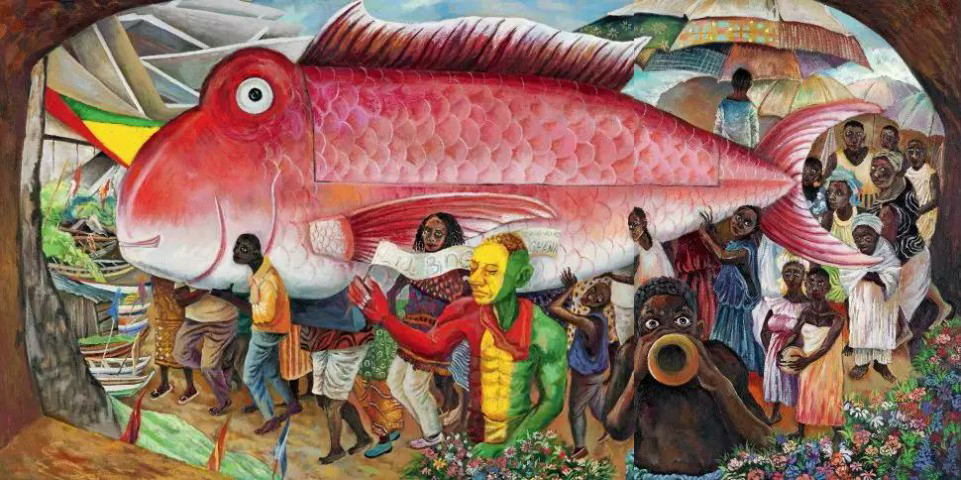

阿散蒂的大红鱼。布面油画 作者/刘冰

“没有人想过,自己死后还可以’坐’着飞机上天堂。”Paa Joe指的是Kwei为亡妻制作的飞机形棺材——加纳第二口异形棺材。第一口棺材源自一个偶然,那一年Ga族的老酋长因为贩卖可可发了家,便委托Kwei为自己制作一把可可形状的轿子,然而没等轿子完工,他就一命呜呼了。于是,Kwei突发奇想把轿子改成了棺材。

异型棺材点燃了加纳人对死亡的热情。自那以后,Kwei的订单不断,人们纷纷前来定制符合自己身份和心愿的棺材,从各种颜色各种造型的大鱼,到雄伟的老鹰,从大型蔬菜到可口可乐瓶应有尽有。近年来,又新增了摩天大楼和豪华轿车。只有你想不到的,没有加纳人做不出来的。

加纳人相信,通过这些奇异的棺材,亡故的人们可以继续在另一个世界享受生活的精彩。事实上,在异形棺材出现之前,加纳人对死亡就持有截然不同的看法。不夸张地说,一个加纳人的葬礼上什么都有,就是没有泪水和悲伤。

来葬礼上交个朋友

美国纽约的布朗克斯街区,集中了大量的非洲移民。对于身处异乡的游子来说,最棒的社交往往取决于某人的死亡。“尽管婚礼、受洗日、 生日都有隆重的仪式,但很少有哪一种仪式超过葬礼。”当34岁的Kojo Ampah不知道周末该如何消遣的时候,他会打电话给圈子里的朋友们——“嘿,哥们儿,最近哪儿有葬礼?”“除此以外,你很少有机会能免费尽情喝酒了。”

“对加纳人而言,一个人一生中最重要的开销不是婚礼,而是葬礼。”美国巴德纳学院研究西非文化的人类学教授Brian Larkin说。“人们甚至会为此陷入攀比。”布朗克斯最大规模的葬礼有三百多人参加,持续了整整三天,特地从加纳本土进口了花车、足球、独木舟形状的棺材。

那些素未谋面的白人邻居也被热闹的场面感染,情不自禁地加入其中。化学家Francis Insaidoo曾经回忆到:刚搬到这个街区时一个人都不认识,但热闹的葬礼让他有了家的归属感,他的室友热衷于参加加纳人的葬礼,并且热情地邀请他一起来参加,“你就当参加盛大派对好了。”他说。

陌生人是葬礼派对的主要成员。葬礼的宣传早在死者去世前的几周甚至几个月前就开始了,只要你留心,广播,非洲人聚集的餐厅、杂货铺和无处不在的传单上都有详细的葬礼信息,传单做得像马戏团的海报一样,让你无法忽略。

尴尬是所有情绪中唯独不会发生在加纳人的葬礼上的一种。“如果你是一个加纳人,你会看见10~12个熟人,他们会轮番介绍你认识其他人,在你知道丧主是谁之前,你差不多就算把所有人都认全了。”如果你是一个陌生人,那么恭喜你,所有加纳人都愿意和你打个招呼。

参加葬礼的人无需认识丧主和家属,但为了表示敬意,按照约定俗成的规矩,人们通常应该自觉在舞池里放50~100美元,当然像Kojo那样一毛不拔的人也不在少数。这些钱一方面用以帮助丧主将灵柩运回非洲落叶归根,一方面也充作举办葬礼的成本。

有时,一场成功的葬礼能够收到上千美元。有人甚至会以此作为敛财的手段,他们会四处打听未曾谋面的亲戚的死讯,然后借机举办葬礼,所得收入很少用于家庭,Kojo说自己认识的一名出租车司机已经靠从乘客那里得知的葬礼讯息赚了六千多美元了。奇怪的是,“人们从来不会非议或嫉妒他们,相反,会觉得因为帮助了他人而获得了更多的乐趣。”毕竟,谁会跟死人斤斤计较呢?

葬礼通常在晚上十点钟开始,一开始是相对严肃的宗教祝福和仪式,家属以英语和加纳语致辞,午夜时分,舞会开始,殡葬人员才姗姗到来,那时候很多人已经沉醉不知归处了。为了留下珍贵的影像记录,葬礼的家属通常会请六名专业摄影师拍摄葬礼现场,他们每个人都配有一台笔记本电脑、一台彩色打印机和一名助手,在现场他们会拍下每个人的精彩瞬间,然后以10~20美元一张的价格出售给参与者。

“可以穿透黑暗的是耳朵而不是眼睛”,在喧嚣吵闹的气氛中,一个真正的加纳死者才能得以安息。

加纳人最奢侈的纪念品

一口加纳棺材的定价在400美元到2000美元不等,如果请Paa Joe制作一口可以进入博览会级别的棺材,可能要耗费上万美元。然而,一个普通加纳人一年的薪水也不过一千美元。鼎盛时期,Paa Joe和他的妻子创立的工作室一个月能收到十个订单,制作周期在10天到6个月不等。

通过网站、媒体等方面的宣传,Paa Joe让加纳棺材的美名走向了世界。从巴黎蓬皮杜艺术中心,到纽约布鲁克林博物馆,再到伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆,Paa Joe制作的棺材都有一席之地,英国导演Benjamin Wigley还为他拍摄了一部电影,片名就叫《Paa Joe & the Lion》。前联合国秘书长科菲·安南,前美国总统吉米·卡特和比尔·克林顿都曾光顾他的棺材铺,传说后两位还悄悄下了订单。然而,等到奥巴马执政时,人们却再也找不到他了。

Paa Joe陷入了窘境。那时候,因为生意不佳,Paa Joe不得不把工作室从阿克拉搬到小镇Pobiman的路边。“当我们出国旅行时,西方世界的人们对我们的工作非常尊重,但在加纳,人们并不认为这是艺术品,我们只是工期漫长的木匠而已。”

Paa Joe有着50多年制作棺材的经验。

Paa Joe的每个作 品价值都高达数千英镑。

即便对死亡有着殷切的期待,加纳人也依然不会选择在家中摆上一口棺材,毕竟不太吉利。因此,人们往往都是拖到最后时刻才找木匠开工。常常有等不及的死者家属聚众围住棺材铺闹事的场景出现。

而对于木匠们而言,最大的烦恼却不在于此,而在于自己付出极大心血、花费很长时间制作的工艺品,却总被人在一夜之间埋入黄土,永无重见天日之机。为了排解这种郁闷,当地棺材铺常组织“棺材制作评奖比赛”,由行会、顾客和参观者共同评选。曾经有一具获得头奖的缝纫机造型的棺材花了30天制作完成,为此死者家属不得不将尸体存入冷库等着。

英国杂志《The Week》的记者Sarah Murray曾在加纳定制了一口帝国大厦造型的棺材摆放在家中。“人们通常根据自己生前的事业为自己选购棺材,作为一名记者,给自己定制一口鼠标造型或电脑造型的棺材未免有些太过悲惨,于是我选择了我最喜欢的建筑——帝国大厦。”

为Sarah制作棺材的是一名普通的木匠,名叫Eric。在他的工作室里,摆放着可拆卸机翼的加纳国际航空公司的飞机模型、放大版的诺基亚手机、一瓶超大的最受当地人喜爱的巨星啤酒、一只巨大的白鸡和一条巨大的红色热带鱼。这些棺材都是接受定制的,它们等待油漆干掉,也等待死者的入住。

定制棺材之前,Eric通常要跟家属聊上几句,以此判断死者的生活和喜好,比如他当时正在制作的梅赛德斯C360就是给一名汽车迷量身定制的,一些部落酋长常常要求制作属于部落图腾的动物造型棺材,例如大象和老鹰。

为了确保逼真,Eric连啤酒瓶标签上的标识和豪华轿车的车牌都不能搞错。拿到Sarah的订单时,Eric仔细端详了半天帝国大厦的照片,谨慎思考后,他给出了“自己可以试试”的答案。毕竟一个人一辈子只死一回,这最后的消费品容不得半点马虎。

不过,在棺材的材质上,加纳人就并没有那么考究了。在英美早期棺材是松木制作的,有钱人更愿意花大价钱选择质地更加坚硬的胡桃木。中国人则喜欢用楠木或更考究的水晶石等材质。而加纳人的棺材则选择的是最普通的木材。

这让一些欧美人士非常头疼,例如,法国对棺材材质的限制非常严格,20世纪六七十年代,加纳棺材在欧洲艺术品展上展出后,一位法国诗人因为无福消受加纳棺材而备感遗憾,于是特地赋诗一首,题名《我愿死在加纳》。

这些看似疯狂、荒诞的流行文化元素消解了死亡带给人们的恐惧。“人们不再害怕死亡,因为棺材的造型是他们再熟悉不过的事物,这就是他们生活中的一部分。”

近年来,加纳的葬礼开始流行“棺材舞”,六名(甚至更多)抬着棺材的壮汉一边抬棺,一边随着欢快的音乐摇摆腰身,棺材在他们肩膀上摇摇晃晃。周围充满了喧嚣的噪音,人们纷纷掏出手机记录这不同寻常的场景。“死亡是一件值得庆祝的事,不是吗?”Paa Joe的儿子说。“毕竟这是加纳人最奢侈的一件纪念品了。”

打败死亡恐惧

还喘气的时候走进棺材是一种什么体验?在定制棺材后六个月,Sarah Murray在纽约的家中收到了来自加纳的包裹——一个散发着浓重油漆味的闪闪发亮的微缩版帝国大厦棺材矗立在她面前。

2010年,在一家英国画廊展出的棺材作品。图/CFP

尽管棺材造型讨巧,精致可爱,但整个房间里却始终笼罩着一层与死亡有关的阴霾。“哪个活人会随便到棺材里躺一躺?”更何况有一种叫做活埋恐惧症(taphephobia)的心理疾病潜伏在人们脆弱的神经当中。

这是一种心理恐惧症,源于担心被活埋的恐惧,最早出现在古代传染病流行的巅峰时期。许多名人在弥留之际,都曾饱受该病痛的折磨。

美国总统乔治·华盛顿在1799年死亡之前,坚持要等他咽气后三天再埋,以确保他“真的”死了。而伟大的波兰钢琴家、作曲家弗雷德里克·肖邦的做法就更为极端,他曾在生前表达过对活埋的恐惧。1849年,他在弥留之际对姐姐说:埋在土中会令我窒息,我宁愿被开肠破肚也不想被人活埋。于是,遵照肖邦的遗愿,在死后他的心脏被取出,装进一罐白兰地里,存放于波兰一座教堂的柱子里。

埃德加·爱伦·坡曾在短篇小说《过早的埋葬》里详细描述了活埋带来的恐怖。“肺部的压迫不堪忍受,泥土的潮湿令人窒息,裹尸布缠绕着身体,棺材逼仄,紧紧包围着自己,夜晚的绝对黑暗,深海般的寂静覆盖下来,虫豸虽说看不见,却能感受到,它们征服了一切——加上还会想起头上的空气和青草;忆起好朋友,想着他们一旦得知我们的厄运便会飞身前来相救,可又意识到他们不可能获悉这一点,令我们对命运绝望的,唯有真正的死亡。

”“真正的悲惨——终极的悲惨——是独特的,而不是普遍的。可怕、终极的痛苦总是由个体来承担,而不是由群体来承受——让我们为此感谢仁慈的上帝吧!”

因为这种种的对活埋的恐惧,维多利亚时代的人们形成了一个约定俗成的习俗,在墓碑上挂一个钟罩,铃铛通过绳索或链条与埋葬的棺材相连,系在死者的手上,可以拉扯。如果真的不凑巧发生活埋情况,棺木里的人可以通过拉扯绳索呼救,告知外面的亲友将自己挖出。

带着这种种的遐想,Sarah Murray最终还是没能像加纳人一样豁达,她决定邀请一位好友“见证”自己的入棺体验,并在此之前吃了一顿丰盛的“最后的晚餐”。“当我把自己关进去的时候,我发现棺材的契合度非常紧密。头和脚刚刚好顶在棺材的两端,不至于摇晃。那时,我真高兴我的朋友就站在棺材外面。尽管我最终很高兴离开棺材,但进入棺材本身并不像我预期的那么糟糕。”毕竟,已知拥有一块属于自己的华丽棺冢,要好过不知埋葬于何方。“只是不能再胖了,棺材做得像礼服一样合身。难怪他们都要等最后时刻再订制棺材。”

加纳的一家棺材铺。摄影/刘冰

工匠正在制作棺材。摄影/刘冰

在过去的许多年间,死去的人被埋在形形色色的物品当中,篮子、罐子、陶器、动物皮、独木树的树干,甚至整套盔甲都可能成为一个人最后的归宿。而棺材本身也不仅仅用于埋葬,更多地承担了运输和储藏功能。

17世纪的英格兰,一个教区通常只有一口棺材,被不同的死者家属们借来借去,在葬礼期间收容尸体。此外,几个世纪以来,对普通人而言坟墓只是一个临时住所,最终骨头会被挖出来,放到骨灰盒,收纳到殡仪馆当中。因此,相比而言,加纳人棺材之豪华,葬礼之精彩,着实让死后世界里的其他亡灵好生羡慕了。

面对永别

近年来,加纳的棺材市场发展相当迅速,一整条街都是琳琅满目的棺材的场面并不罕见,以制作棺材闻名的小镇泰西(Teshie)甚至被冠以“棺材之乡”的“美名”。然而,蓬勃的发展态势也遭到了当地基督教教会的质疑:一些牧师认为这些华丽的棺材是“非基督徒”的。

一场合格的基督教葬礼的核心一定是“神”,而非“人”。虔诚的基督徒相信生命是神赐予的,人人皆有一死,所应期盼的应该是在天国永生,因此,“葬礼上应当节哀顺变,不可过分忧伤而伤害身心,但也不可在丧宅嘻笑”。还有一条最基本的,“不可在丧礼中高举包括死者在内的任何人的照片,把神当做点缀品,那样就不是基督徒的葬礼”。

在加纳有71%的人信仰基督教,18%的穆斯林,5%信仰本土宗教,还有6%的人信仰其他宗教或无宗教信仰。加纳曾将宗教自由写入宪法,成为一项不可剥夺的权利。在联合国2012年的一份关于国际宗教自由的报告中特意提到:“总的来说,加纳的宗教信仰自由得到尊重。”

在加纳本国,特色棺材文化首先兴起于加族(Gas),而加族只是加纳100个种族中的一个。这种棺材文化的生命力究竟有多长,还需要等待时间的检验。然而不论如何,种种质疑也无法阻拦加纳人对异形棺材的热情。事实上,死亡本身也是一种自由,加纳人用自己的方式不断冲破藩篱,寻找着对灵魂和生命的尊重。

加纳棺材的形式和精神也在世界上的其他地区悄悄蔓延。新加坡一个非营利性的组织曾经推出了“快乐棺材”,用一系列诙谐风趣的明亮棺木,代替沉重的传统棺木,目的是为了令人感觉死亡没有那么吓人。作为人生的最后一笔消费,这样的棺木既可以让永眠的空间独一无二,又能让人印象深刻。可谓一举多得。

几年前,中国艺术家刘冰带着对自由的探索来到了加纳。行走在加纳的街头,她不仅被绚丽的加纳棺材和喧闹的加纳葬礼仪式深深打动,更着迷于加纳人对生活百分之百的热情。“面对亲人永远的离去,他们不是不懂得悲伤。而是悲伤也没有办法,面对永别,与其泪流成河,不如把这最后一程变得热热闹闹,死亡即是新生,那么新生自然是要欢庆的了。”她说。

通过画笔,她将这奇异又合乎情理的场面记录下来。希望将加纳人这种看透了生死的生命智慧传递给更多的人,“以乐观豁达的态度去面对人世间既痛苦的事情。”能够承受住死亡,还有什么是难以承受的呢?或许这就是加纳人幸福的秘诀。

如果是你,会给自己定制一口什么样的棺材呢?